Путь Святых с Дона во Владивосток длиною в 600 лет: как «Ослябя» и «Пересвет» Америку спасали

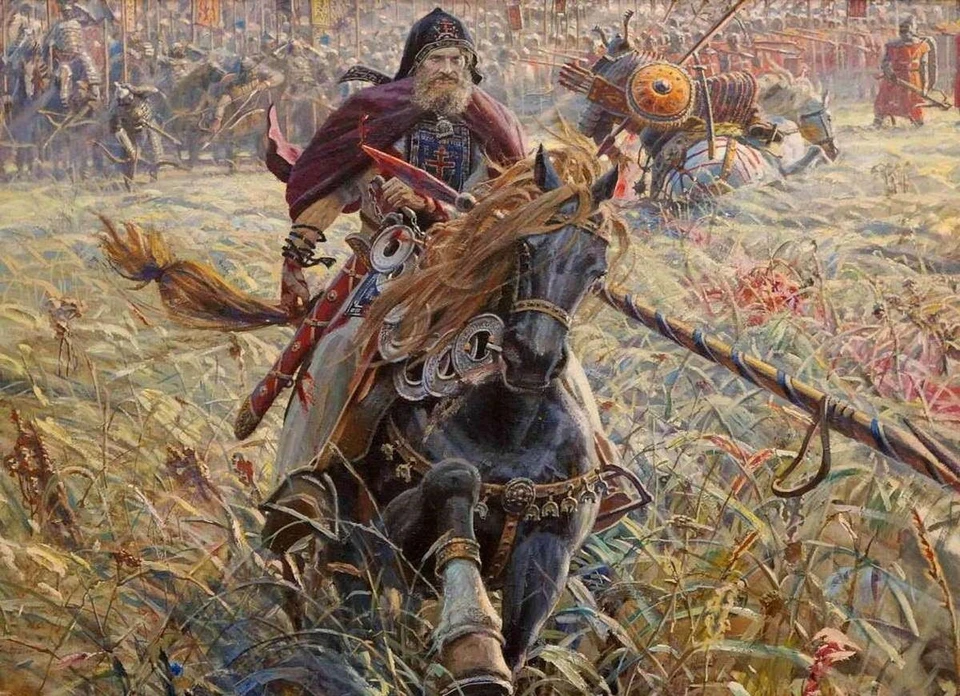

«Победа Пересвета». Художник Павел Рыженко.

8 (21) сентября 1380 года в день православного праздника Рождества Богородицы монахи и воины Александр Пересвет и его брат Родион (Андрей) Ослябя во время Куликовской битвы совершили подвиги, которые помнят и через 600 лет, в наше время. Первый одержал победу в поединке над золотоордынским богатырем Челубеем, второй спас раненого великого князя Дмитрия Донского.

«КП» вспомнила самую загадочную и знаменитую битву и ее участников, ставших Святыми и национальными героями России, а также ее исторический вклад. Вы удивитесь, но в разные моменты истории сила Святых помогла русским кораблям одерживать победы. Но давайте начнем издалека.

Дань платить не будем!

Пожалуй, ни одна дата средневековой Руси не описана в таких подробностях и не окутана таким количеством тайн, мифов и домыслов, как Куликовская битва. Формальным ее поводом стал многолетний отказ великого князя Московского Дмитрия Ивановича платить разорительную дань Мамаю.

Ханы Золотой Орды хорошо понимали опасность возвышения Московского княжества. За два года до этого войско великого князя Дмитрия Ивановича на реке Воже разбило татаро-монгольское войско, идущее покарать строптивых русских.

Дмитрий Иванович Донской. Князь Московский и великий князь Владимирский, прозванный Донским за победу в битве на Куликовском поле. Художник Илья Глазунов. Фото: 100histrf.ru

Прибывшие в 1380 году золотоордынские послы требовали выразить покорность и выплатить дань, запрошенную Мамаем. Ожесточенные отказом, татаро-монголы грозились истребить князей и православную веру, заменив ее исламом.

«Когда приду на Русь и убью Князя их, какие города наилучше достаточны будут для нас – тут и осядем, и Русью завладеем… И приказал своим подданным: пусть не пашет ни один из вас хлеба, будьте готовы на хлеба русские», – так описывает слова Мамая древнерусское «Сказание о Мамаевом побоище».

По большому счету решалась судьба России и русского народа, будет ли он жить на белом свете или станет рабом алчных завоевателей. Великий князь Московский Дмитрий Иванович решил объединить несколько княжеств и единым войском дать бой татаро-монголам.

И дал им вместо оружия тленного нетленное…

За благословением князь Дмитрий приехал к преподобному Сергию Радонежскому. Люди ему верили безоглядно. Своим благословением он поднял этот поход на Мамая на уровень священной войны русского народа за веру. Преподобный дал князю не только благословение, но и двух монахов – Александра Пересвета и Родиона Ослябю, как знак своего верховного церковного напутствия.

Святые Преподобные Александр Пересвет и Родион (Андрей) Ослябя. Фото: beregovoe.cerkov.ru

К началу Куликовской битвы эти монахи уже пребывали на высшей ступени православного монашества – они были схимниками. Это были высокоуважаемые люди, принявшие жизненный путь в служении Богу и ближним. До пострига в монахи Пересвет и Ослябя были ратниками, то есть профессиональными военными, но, став монахами и приняв церковные имена Александр и Родион, не могли брать в руки оружие.

«И дал он им вместо оружия тленного нетленное – крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов возлагать на себя», – повествует «Сказание о Мамаевом побоище».

Считается, что если их благословил величайший духовный авторитет того времени – Сергий Радонежский, то они могли надевать доспехи и воевать, а схима – это ряса, которую монахи носили на себе. Эта одежда – символ внутренней жизни и духовного преображения.

…И вечный бой! Покой нам только снится…

Эти строки из стихотворения Александра Блока «На поле Куликовом», написанные им в июне 1908 года, точно передают состояние войска князя Дмитрия Ивановича в те дни. Чтобы ни у кого ни возникло мысли об отступлении, он приказал своему войску переправиться на левый берег Дона и сжечь за собой все мосты. Князь понимал, что если русское войско разобьет врага, спасутся все, если нет, то и смерть примут все.

«Накануне гром великий гремел, предчувствуя пир кровавый, выли стаи волков, орлы с алчным клекотом в небе кружили, вороний грай, гомон птичий стоял», – выводил строки гусиным пером летописец русского войска в ту тревожную ночь на бивуаке у костра.

«Я хочу с ним переведаться». Поединок Пересвета с Челубеем

Когда войска 8 сентября сошлись достаточно близко, из рядов татаро-монгольского войска выехал всадник, огромный и сильный, печенег по происхождению Челубей и стал похваляться своей доблестью и силой. Увидев его, Александр Пересвет сказал:

«Этот человек ищет подобного себе, я хочу с ним переведаться».

В те времена, по старинному обычаю перед битвой сходились самые сильные воины. Они первыми скрещивали мечи. Победа или смерть в этом ритуальном поединке истолковывалась обеими сторонами как знамение.

Поскольку Александр Пересвет был опытным воином, он заметил, что копье Челубея намного длиннее обычного. Поэтому, сходясь с ним, воины вылетали из седла, даже не успев нанести Челубею ни одного удара. Пересвет отказался от доспехов, справедливо полагая, что когда копье печенега пробьет его тело, он окажется на таком расстоянии, что сумеет нанести удар.

«И сказал Пересвет: «Отцы и братья, простите меня грешнаго! Брат мой Ослябя, моли Бога за меня!» – так описывает последние минуты жизни русского богатыря «Сказание о Мамаевом побоище».

Случилось так, как и предполагал Александр Пересвет. Налетев на копье Челубея, он сумел ударить своим копьем так, что печенег замертво рухнул на землю. А сам Пересвет, смертельно раненый, смог вернуться к своему войску и умер на руках брата Родиона Осляби.

Спаситель Родион Ослябя

Куликовская битва, как известно, закончилась полным разгромом войска Мамая. После нескольких часов боя, когда татаро-монголы стали теснить русское войско, неожиданно им в спину ударил свежий засадный полк под командованием воеводы Боброка-Волынского. Именно он предложил великому князю Дмитрию Ивановичу этот прием, который и привел к победе.

Боевой монах Родион Ослябя в том бою не только выжил, но и спас великого князя Дмитрия Ивановича. Князь понимал, что в бою на него будут специально охотиться и поэтому переоделся в простого воина и сражался наравне со всеми. В очередном поединке он был оглушен, и только присутствие Осляби спасло его. Монах вынес его из боя и сторожил потерявшего сознание князя.

Монашеское имя Осляби Родион ближе к XVIII столетию в календарях чудесным образом меняется на Андрея. А Дмитрием Донским великий Московский князь Дмитрий Иванович стал называться историками только в XIX веке. Александр Пересвет и Родион Ослябя не были родными братьями, так называют друг друга монахи, принявшие постриг.

Что в имени твоем…

Традиция давать имена кораблям заложил Петр I. Крупные корабли называли в честь мест, где русская армия и флот одерживали победы, корабли среднего класса называли именами Святых. Передаваясь из одного поколения кораблей к другому, «одноименцы» образовывали целые династии.

В 1858 году на Охтинской верфи Санкт-Петербурга по заказу Морского ведомства были заложены два однотипных пушечных пароходофрегата – «Пересвет» и «Ослябя».

Точное время канонизации Александра Пересвета и Родиона Осляби неизвестно. В середине XVII века имена знаменитых монахов были внесены в святцы (церковная книга, содержащая календарь с полным перечнем Святых по дням, в которые отмечается их память. – Прим. ред.). А в конце того же века они, как преподобномученики Московские были включены в «Описание о российских святых».

На решение Морского ведомства назвать корабли преподобными Святыми, вероятно повлияли события 1850 года – тогда на Куликовом поле по инициативе первого исследователя великой битвы обер-прокурора Святейшего Синода Степана Нечаева был построен и торжественно открыт памятник-колонна, который существует и поныне.

Пароходофрегаты «Ослябя» и «Пересвет» были включены в состав флота в 1861 и 1863 годах соответственно. С этого момента началась морская история преподобных Святых.

Нью-Йорк спасен, ваше Императорское величество!

В 1863 году, в разгар гражданской войны между южанами и северянами в Северо-Американских Соединенных Штатах (так тогда назывались США. – Прим. ред.), правительство Авраама Линкольна попросило помощи у русского царя – Императора Александр Второго. Американцы просили выслать корабли для защиты главных портов, оказавшихся под угрозой удара с моря, в Атлантике и на Тихом океане от объединенного флота южан и англичан.

По высочайшему разрешению Александра Второго с Балтики и Тихого океана к североамериканскому континенту направились восемь кораблей. Среди них – пароходофрегат «Ослябя» и его систершип «Пересвет». Позже этот поход историки назовут «Первой экспедицией русского флота к берегам Северной Америки».

Пароходофрегат «Ослябя» в Нью-Йорке. 1863 год. Фото: иллюстрация из журнала Harper's Weekly

По разработанному плану в случае начала боевых действий между Россией и Англией, тогдашним главным врагом российского государства, эскадра должна была блокировать ее торговые пути и топить все английские корабли. Если бы война с Англией началась бы еще на переходе русской эскадры в САСШ, то каждый корабль направился бы в заранее определенный ему район крейсерства. В этом случае «Ослябя» направился бы в район Азорских островов, а «Пересвет» под командованием капитан-лейтенанта Николая Копытова блокировал бы пути из Англии в Ост-Индию.

Предписание о посылке в САСШ командир «Осляби» капитан 1 ранга Иван Бутаков получил во время несения службы в Средиземном море в конце июля 1863 года, и поскольку находился ближе других кораблей к американскому континенту, уже 24 сентября разглядывал в подзорную трубу Нью-Йорк. «Ослябя» первым из русских кораблей бросил в акватории гавани якорь, а к концу месяца подошли остальные. Нью-Йорк был спасен.

«Мы не можем не порадоваться, что правительство наше поспешило выслать в океан часть своего флота. План этот был исполнен как нельзя успешнее: восемь судов с тремястами орудиями переплыли океан и вот, теперь с торжеством встречаются в Североамериканских портах. Появление этих трехсот орудий в Атлантическом океане и в Нью-Йоркском порту имеют для нас цену выигранного генерального сражения», – писала в те дни газета «Московские ведомости».

Только успели с пришвартованной «Осляби» спустить трап, как прибыли представители городских властей и вручили всем офицерам пароходофрегата «дипломы на звание нью-йоркского гражданина». А затем корабль посетила супруга североамериканского президента – Мэри Тодд Линкольн.

Мери Тодд Линкольн, жена президента САСШ Авраама Линкольна. Фото: ushistory.ru

«Матросы замерли, выстроясь во фронт вдоль борта. Командир фрегата сам вышел встречать высокопоставленную гостью. Дама поднималась легко и уверенно, несмотря на свой возраст и широкий кринолин. На середине трапа она остановилась перевести дыхание, и осеннее солнце ударило ей в глаза, отраженное латунью огромных букв. По-английски почти непроизносимо – «ОСЛЯБЯ», – так описывал момент встречи с женой американского президента корреспондент «Кронштадтского вестника», находившийся при эскадре.

Крейсер «Пересвет» 1901 год. Фото: coollib.com

Южане и англичане так и не решились на войну с Россией, а за почти год крейсирования русских кораблей у берегов Северной Америки армия северян установила прочный контроль над большей частью территории. В начале июня 1864 года фрегаты и корветы русской эскадры отправились домой.

Крейсера в честь Святых

Если у пароходофрегатов «Пересвета» и «Осляби» был относительно спокойный жизненный путь – отслужив на морях-океанах они в середине 70-х годов XIX века были выведены из состава флота, то у их последователей – «одноименцев», броненосных крейсеров «Пересвет» и «Ослябя» судьба сложилась трагично.

Заложенные в 1895 году на все той же Охтинской верфи в Санкт-Петербурге, броненосный крейсер «Пересвет» и его систершип «Ослябя» виделись Морскому ведомству как «мегакрейсера» – линейные корабли, которые будут действовать на океанских коммуникациях вероятного противника, в котором видели прежде всего Великобританию. Они были хорошо вооружены и обладали, по тем временам, хорошей скоростью хода. Но им так и не пришлось исполнить свою миссию. Сражаться они будут в составе эскадры.

Русский богатырь на Востоке

«Пересвет» по прибытии в Порт-Артур в 1901 году пополнил состав эскадры из 16 крейсерских вымпелов (не считая миноносцев), став флагманским кораблем заместителя командующего эскадрой контр-адмирала князя Павла Ухтомского.

«Пересвет» побывал и во Владивостоке, в 1903 году он с другими кораблями эскадры проходил доковый ремонт на «Дальзаводе».

1-я Тихоокеанская эскадра базировалась в Порт-Артуре с конца 1897 года «для недопущения его захвата англичанами». В отличие от Владивостока, это был незамерзающий порт, единственный у России на Тихом океане. Великобритания по-прежнему была главным противником России, но ее проникновение в Китай особенно не нравилось набирающей силу Японии. Страна восходящего солнца ждала удобного случая, чтобы развязать войну. И он представился в начале 1904 года.

«В 20-х числах разговоры о войне возобновились, и появились на углах улиц объявления о распродаже японцами своих товаров, причем дешевизна была поразительная, так я купил ширму, стоящую 20 рублей, всего за восемь. Я спросил хозяина лавки, почему он так дешево продает свой товар, он ответил, что будет война и им приказано ехать в Японию», – напишет потом старший артиллерийский офицер крейсера «Пересвет» Василий Черкасов в своей книге «На броненосце «Пересвет».

27 января 1904 года

В эту ночь без объявления войны японские миноносцы атаковали стоявшую на внешнем рейде русскую эскадру. Три наших крейсера – «Цесаревич», «Ретвизан» и «Паллада» – были торпедированы миноносцами, но остались на плаву и на несколько месяцев вышли из строя. «Пересвет» остался цел.

Началась война, которая войдет в историю как Русско-Японская. В этот же день 1-я Тихоокеанская эскадра вступила в бой с японскими кораблями, подошедшими к Порт-Артуру.

«Бой продолжался не больше часа… Стреляли как мы, так и они… Вскоре мы заметили, что один их броненосец сильно наклонился набок, и сейчас вслед за этим японцы повернулись к нам кормой и ушли», – вспоминал старший артиллерийский офицер крейсера «Пересвет» Василий Черкасов.

Как станет позже известно, у японцев в том бою было потоплено два крейсера и повреждено одиннадцать.

Он умер дважды

Но русской эскадре не всегда так везло, как в первом бою. Когда стало ясно, что Порт-Артур не удержать, было решено перебазировать эскадру во Владивосток.

«26 июля было получено категорическое приказание: “По приказанию государя императора, избегая боя с неприятелем, идти во Владивосток, дать знать о дне выхода”. Такому распоряжению оставалось только подчиниться», – напишет потом Василий Черкасов.

Десять крейсеров, миноносцы и канонерские лодки вышли из Порт-Артура. Но эскадра так и не смогла прорваться во Владивосток. В Желтом море ее ждал японский Объединенный флот. Сражение окончилось для наших неудачно. Ее основная часть вернулась в Порт-Артур. Крейсер «Пересвет» получил более сорока попаданий японских снарядов, даже мачты были сбиты почти по трубы.

Незадолго до капитуляции Порт-Артура команда затопила свой крейсер, как совершенно небоеспособный. Позже японцы подняли его и, отремонтировав, ввели в строй как корабль береговой обороны «Сагами». В 1916 году японцы продали его России, уже как своему союзнику. По пути на Балтику он подорвался на мине близ Египта и затонул.

Откройте люки, мы погибаем!

Судьба броненосного крейсера «Ослябя» оказалась куда трагичней. В 1904 году крейсер вошел в состав 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского, формировавшейся на Балтике с задачей идти в Порт-Артур, деблокировать 1-ю Тихоокеанскую эскадру и совместными усилиями установить господство на море. Это полностью отрезало бы японскую армию в Китае от снабжения. Когда эскадра прошла почти полпути, Порт-Артур пал, потеряв почти все корабли. Тогда из Петербурга последовал приказ идти во Владивосток на соединение с Сибирской флотилией. Но эскадра шла навстречу своей гибели.

Когда 14 (27) мая 1905 года в Цусимском сражении сошлись русские и японские корабли, бой для крейсера «Ослябя» был самым коротким из всех кораблей эскадры. Из-за несуразного маневра вице-адмирала Рожественского на своем флагмане «Князь Суворов» «Ослябя» был вынужден застопорить машины, чтобы не протаранить впереди идущий корабль. Японцы сразу же этим воспользовались. На него обрушился огонь всех их кораблей, а когда русский крейсер смог дать ход, он уже имел несколько серьезных попаданий. Крейсер огрызался, но от японских снарядов выходили из строя орудия, был разворочен бак, через огромные пробоины ниже ватерлинии хлынули потоки воды. Кто мог спасался и, прыгнув в воду, старался отплыть как можно дальше от тонущего гиганта – могло затянуть водоворотом.

«Но хуже то, что произошло с людьми, находившимися в машинных отделениях крейсера. Выходы из них на время боя, чтобы не попадали вниз снаряды, были задраены броневыми плитами, открыть которые можно было только сверху. Назначенные для этой цели матросы разбежались… Машинисты и механики, бесполезно бросая дикие призывы о помощи, остались там, внизу, все без исключения… Каждый моряк может себе представить, что с ними произошло. При опрокидывании броненосца все они полетели вниз вместе с предметами, которые были не прикреплены. В жаркой тьме вопли смешались с грохотом и треском», – так описывает этот страшный момент в романе «Цусима» Алексей Новиков-Прибой, участник Цусимского сражения, матрос крейсера «Орел», ставший позже писателем.

Гибель крейсера «Ослябя» в Цусимском сражении, художник Владимир Емышев. С сайта forum.korabli.su

Количество погибших в Цусимском только из экипажа «Осляби» составило почти 500 человек. Казалось, будто Бог отвернулся от русского воинства в ту войну…

Историческая преемственность восстановлена

После многих десятилетий богоборчества, уже в новой России восстановилась давняя русская традиция давать кораблям имена Святых Русской Православной Церкви.

26 января 2006 года главнокомандующий ВМФ Российской Федерации адмирал флота Владимир Масорин подписал приказ о присвоении имен героев Куликовской битвы «Пересвет» и «Ослябя» большим десантным кораблям ТОФ – БДК-11 и БДК-101. В этом помогли администрация президента РФ, Русская Православная Церковь и Министерство обороны. Сама церемония прошла 17 февраля 2006 года. Историческая преемственность была восстановлена.

В Военно-морском флоте России сейчас существует целая серия атомных подводных лодок, названных именами Святых благоверных русских князей: «Дмитрий Донской», «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Юрий Долгорукий», «Князь Владимир» и «Князь Олег».

Большой десантный корабль «Ослябя». Введенный в строй в 1981 году, во время конфликта в Йемене 1986 года он принимал участие в эвакуации советских граждан порта Аден, охваченного войной.

Фото: Михаил ГОТЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала 90-х годов ХХ века Русская Православная Церковь вновь стала окормлять военнослужащих. В 2009 году был восстановлен институт военного духовенства, стали восстанавливаться и строиться храмы в расположении главных военно-морских баз.

БДК «Пересвет». Большие десантные корабли «Пересвет» и «Ослябя» предназначены для переброски войск и техники морем и высадке десанта на любое необорудованное побережье.

Фото: Михаил ГОТЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Именно христианство в России придало военной службе характер высоконравственного и жертвенного служения и твердого понимания правоты в деле защиты Родины.

ПО ТЕМЕ

Нас трижды хоронили». Как гражданский пароход «Уэлен» разгромил старушкой «Люсей» японскую подлодку

«КП» восстановила хронологию сражения парохода «Уэлен» с японцами в честь 91-летия Морских сил Дальнего Востока (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.